(отрывки из книги)

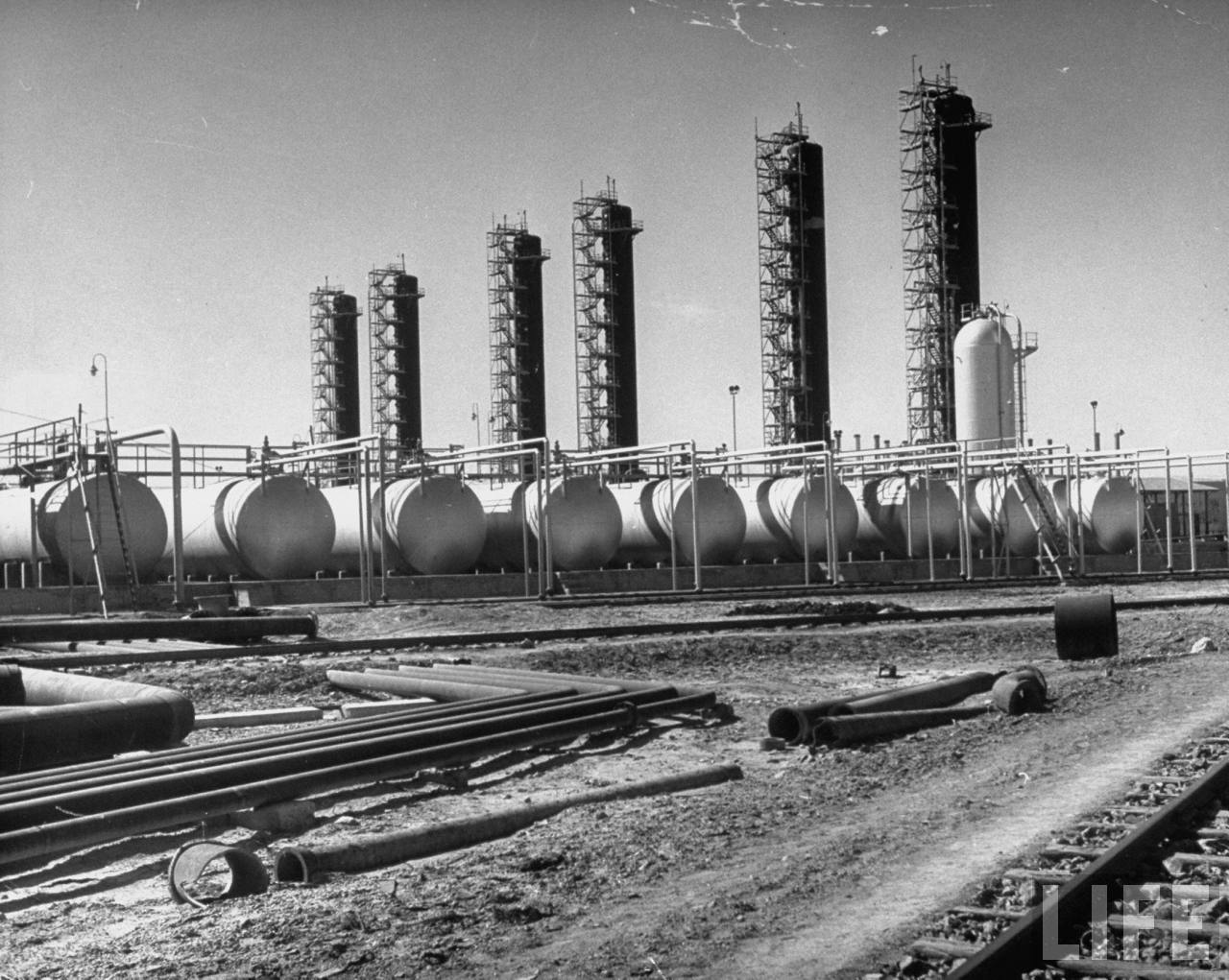

нефтеперерабатывающий завод в Иране, закрытый во время британо-иранского нефтяного противостояния

Глава 6. Саботаж

Институционализированная бесполезность

В 1964 году британское правительство пыталось подтолкнуть новое военное правительство в Багдаде к улаживанию спора с иностранными собственниками «Iraq Petroleum Company», предложив ему кое-что взамен — оружие. На встрече с иракским премьер-министром, на которой обсуждался нефтяной закон, принятый правительством Касема до того, как оно было свергнуто, британский посол предложил «воспользоваться возможностью сослаться на то, что мы снабжаем Ирак оружием и оборудованием». В своем докладе Лондону он отметил, что «просто связал две вещи», а его план (использовать продажу военной техники, чтобы добиться уступок по нефтяному спору) вряд ли мог быть успешным, поскольку «они уже идут нам навстречу, покупая у нас оружие». Иракцы поддерживали слабеющий торговый баланс Британии «покупая на крупные суммы в фунтах-стерлингов», — пояснил он, и в то же время они «вполне понимали, что мы хотим, чтобы они не искали альтернативные источники поставок». Через месяц Министерство иностранных дел отмечало (в том же деле), что Ирак покупает теперь вооружения у Советского Союза, причем «некачественное послеконтрактное обслуживание крупными британскими фирмами является одной из причин», по которым Британии «будет сложно убедить иракцев продолжать покупать у британцев».

Хотя посол делал вид, будто нефть и оружие были просто случайно им связаны, в действительности они сопрягались особым образом: одна была крайне полезной, а другое — важным именно своей бесполезностью. Дело в том, что государства-производители постепенно принуждали крупные нефтяные компании делиться с ними все большей долей нефтяных прибылей, увеличивая объем фунтов стерлингов и долларов, перетекающих на Ближний Восток. Чтобы поддержать платежный баланс и работоспособность мировой финансовой системы, Британии и США был нужен механизм, позволяющий повернуть этот поток валюты в обратном направлении. Особенно важной проблемой это было для США, поскольку стоимость доллара была зафиксирована и привязана к золоту, являясь основанием Бреттон-Вудской финансовой системы. Вооружения отлично подходили для этой задачи обратной перекачки финансов, поскольку их приобретение не ограничивалось их полезностью. Совмещение производства нефти и производства вооружений привело к тому, что нефть и милитаризм стали взаимозависимыми.

Стандартное объяснение быстрого роста продажи вооружений Ближнему Востоку, начавшегося в середине 1960-х годов, опирается на аргументы, предложенные самими торговцами оружием и правительствами, которые поддерживали их бизнес. Поскольку торговля вооружениями стимулировала милитаризацию ближневосточных государств, ее рост оформлял развитие углеродной демократии. Чтобы понять этот аспект отношений между нефтью и демократией, нам нужно разобрать оправдания, используемые для продажи вооружений, и выработать альтернативное объяснение.

Приобретение большинства товаров, будь то потребляемые товары, например, продукты питания или одежда, или товары более длительного потребления, например, машины или промышленное оборудование, рано или поздно достигает предела, когда на практике уже невозможно использовать больше этих товаров, так что их дополнительное приобретение невозможно оправдать. Ввиду огромного объема нефтяных доходов, относительно небольшого населения и высокого уровня бедности в странах, которые начали эти доходы накапливать, обычные товары нельзя было покупать в том значительном объеме, который обеспечил бы уравновешивание потока долларов(к тому же многие эти товары можно было купить у третьих стран, например, Германии и Японии, и в этом случае покупки никак не решали бы проблему доллара). Напротив, вооружения можно было покупать, чтобы складировать, а не использовать, поскольку их приобретение оправдывалось совершенно особым образом. Если принять подходящую доктрину безопасности, постоянно увеличивающееся приобретение вооружений можно оправдать тем, что именно такой рост закупок уменышает вероятность их использования. Некоторые виды вооружений, например, американские истребители, к 1960-м годам стали на столько сложными в техническом отношении, что один-единственный экземпляр мог стоить более 10 млн долларов, представляясь чрезвычайно удобным устройством для перекачки долларов. Следовательно, вооружения можно было покупать, в количествах, не ограничиваемых никакой практической целью или возможностью потребления. Когда на Ближний Восток стало поступать все больше нефтедолларов, продажа дорогостоящего вооружения стала уникальным аппаратом перекачки этих долларов, который можно было разогнать, не испытывая никаких коммерческих ограничений.

С 1945 года США опирались на «институционализированные растраты» внутренних военных расходов в мирное время, что бы поглощать избыточный капитал и поддерживать прибыльность нескольких из крупнейших американских промышленных корпораций. Этот механизм растрат был закреплен расходами на корейскую и вьетнамскую войны. Когда в концу 1960-х годов проекты по расходам на азиатские войны начали сокращаться, двум десяткам крупнейших военных подрядчиков США срочно понадобились новые рынки сбыта для своей продукции. Поскольку они уже не могли рассчитывать на рост закупок американского правительства, они попытались превратить в коммерчески выгодный экспортный бизнес передачу вооружений иностранным правительствам, ранее представлявшую собой сравнительно небольшой торговый поток, финансировавшийся, в основном, по программам американской помощи развивающимся странам (В 1950-х годах около 95% американского экспорта вооружений финансировалось правительственными дотациями; а к 1990-м тот же показатель составлял лишь около 30%). Финансисты, озабоченные перекачкой долларов, заполучили теперь сильного союзника.

Тем временем автократические и военные режимы Ближнего Востока рассматривали приобретение вооружений в качестве относительно простого способа утверждения технологических успехов государства. Еще важнее то, что, как только Запад превратил поставки оружия в бизнес, хотя раньше они представлялись некоей формой межправительственной помощи, образовалось пространство для посредников, которые работали в качестве брокеров между тем или иным государством и иностранными фирмами. Члены правящих семей, их родственники и политические союзники нашли для себя эту роль крайне привлекательной, так что часть нефтяных доходов, перекачиваемых в виде закупаемых вооружений, начала скапливаться в виде гигантских личных состояний.

После 1967 года Ирак обратился к Франции и СССР за вооружением, вознаграждая, таким образом, те страны, которые помогли ему построить национальную нефтяную индустрию. Для Британии и США главным пунктом перекачки был Иран, который импортировал почти в три раза больше вооружений, чем Ирак в десятилетие после 1967 года (Arms Transfers Database. Stockholm International Peace Research Institute, доступно на сайте www.sipri.org/databases/armstransfers). В 1966 году шах Ирана согласился на крупный контракт по приобретению у «General Dynamics» нового истребителя-бомбардировщика F-111, самолета, который не был заложен в бюджете, поскольку он не соответствовал целевым показателям и на тестовых полетах часто попадал в аварии. Затем шах убедил западный нефтяной консорциум в необходимости увеличить производство на 12% в год, чтобы финансировать эту и дальнейшие военные траты. В следующем году компании смогли увеличить производство, превысив затребованный рост в два раза, благодаря арабскому эмбарго, введенного во время арабо-израильской войны июня 1967 года, однако в 1968 и 1969 годах Иран потребовал еще большего увеличения доходов. Поскольку поставки вооружений и техники ускорялись, все большее число поставщиков вооружений, банкиров, строительных компаний, консультантов, фирм, занимающихся связями с общественностью, и военных офицеров начали пользоваться этим потоком финансов, встраиваясь в капилляры и артерии, через которые он перемещался. Американские банки и производители вооружений, поддерживаемые британскими, французскими и итальянскими компаниями, превратили экспорт вооружений в одну из наиболее выгодных экспортных индустрий Запада.

Гуамская доктрина

Поскольку продажи вооружений были эффективны именно благодаря своей бесполезности, причем объем продаж достиг беспрецедентного уровня, они нуждались в особом аппарате оправдания. Работа по превращению избыточного потребления вооружений, достигшего чудовищного уровня, в нечто необходимое была осуществлена за счет новой риторики небезопасности, как и несколькими американскими акциями, нацеленными на создание или поддержание соответствующего ощущения нестабильности и неуверенности.

Старую послевоенную риторику коммунистической угрозы американским интересам на Ближнем Востоке поддерживать стало трудно. Найдя, наконец, точку опоры на нефтяных месторождениях Персидского залива, Советский Союз все же не мог угрожать поставкам нефти на Запад, несмотря на увещевания экспертов по Холодной войне. Советская помощь в разработке крупных месторождений Северной Румайлы, предложенная в 1968 году, позволила бы Ираку производить нефть на месторождении, чью разработку западные компании откладывали в течение целых сорока лет (или семидесяти, если считать со времен Багдадской железной дороги). Советский Союз угрожал не надежности поставок нефти на Запад, а грозил тем, что их станет больше.

Поражение арабов в июне 1967 года ослабило арабских националистов и усилило консервативные, поддерживаемые Западом режимы Персидского залива. Поражение ускорило также и финансовый кризис Британии. Кратковременное арабское нефтяное эмбарго и закрытие Суэцкого канала привели к перебоям в поставке британской стерлинговой нефти из Персидского залива, создав кризис платежного баланса, который вынудил лейбористское правительство провести девальвацию фунта стерлингов и отказаться от послевоенного плана по сохранению фунта в качестве международной торговой и резервной валюты. Чтобы справиться с финансовым кризисом, Британия объявила в январе 1968 года, что перестанет играть на Ближнем Востоке роль имперской державы и выведет все свои военные силы из эмиратов Персидского залива в течение четырех лет.

Милитаристы из правых аналитических центров Вашингтона, особенно из нового «Центра по международным и стратегическим исследованиям» («Center for International and Strategic Studies») начали предостерегать, что вывод британских войск создать «вакуум власти» в регионе. В действительности, именно благодаря созданию такого вакуума или, по крайней мере, «сдутия» местной власти Британия могла оправдать завершение своего военного присутствия в Персидском заливе. Поскольку «революционные арабы», по словам Министерства иностранных дел, «полностью сдулись» в результате поражения 1967 года, эмираты Персидского залива могли выжить и без присутствия британских войск. Официальный представитель Государственного департамента по Арабскому полуострову согласился с этим мнением, заметив, что заявление американского посла в Тегеране, сказавшего, что враждебные силы уже готовы заполнить «вакуум» на Персидском заливе, вызванный уходом британцев, является «преувеличенным, если не попросту неверным». Он указал на то, что крупные арабские государства Египет, Сирия и Ирак — «везде зажаты израильтянами и курдами» (восстание которых в северном Ираке финансировалось Израилем), тогда как консервативные арабские государства видели в вооруженном Иране «скорее угрозу, а не гарантии».

Иранский шах воспользовался уходом Британии, чтобы представить уже осуществляемые Ираном крупные закупки вооружений в качестве метода, позволяющего превратить Иран в регионального жандарма. Единственная угроза, с которой шах должен был считаться, состояла в растущем числе политических оппонентов внутри страны, которых его правительство выслеживало и сажало в тюрьмы, причем для такой полицейской работы не нужны были те виды вооружений, которые он намеревался приобрести. Тем не менее он требовал закупить еще больше сложных и дорогостоящих вооружений, для чего ему требовалось еще больше нефтяных доходов и крупные займы от правительства США. Американский посол передал в Вашингтон доводы шаха, подхваченные им у американских производителей вооружений, сообщив от себя, что увеличение продажи вооружения «будет полезным для американской промышленности [при этом он упомянул, что Министерству обороны уже пришлось оказывать финансовую поддержку компании «Lockheed». — Прим. авт.], существенно поможет сложному платежному балансу США и послужит нашим основным стратегическим интересам на Ближнем Востоке и Персидском заливе».

Производители оружия помогали продвигать доктрины региональной небезопасности и повышения квалификации национальных армий, проинструктировав своих агентов, которые должны были обсуждать продажи оружия не как коммерческие соглашения, но в контексте стратегических целей. В сентябре 1968 года Том Джонс, президент компании «Northrop Corporation», написал Киму Рузвельту (бывшему агенту ЦРУ, который руководил свержением Моссадыка в 1953 году и чья консалтинговая фирма теперь занималась продажей вооружений шаху) о попытках продать Ирану легкий истребитель Р530, производимый «Northrop», для которого компания не могла найти покупателей: «При любых переговорах с шахом, — объяснил Джонс, — важно, чтобы они велись на основе фундаментальных национальных целей и не создавалось впечатления, будто это просто коммерческий план».

В 1969 году новоизбранная администрация Ричарда Никсона предложила производителям вооружений и их клиентам, сама того не желая, новую рамку для все тех же «фундаментальных национальных целей» — ею стала так называемая доктрина Никсона. В июльской поездке по Юго-Восточной Азии президент во время остановки в Гуаме сделал несколько непротокольных заявлений для прессы, нацеленных то, чтобы гарантировать поддерживаемым Америкой военным диктатурам региона, что его обещание начать вывод войск из Вьетнама ни в коей мере не означает изменения в политике США, которая будет и далее основываться на снабжении вооружением и поддержке клиентских государств, сражающихся с угрозой народно-демократических движений (которую Вашингтон называл «подрывной деятельностью»), хотя открыто США будут вмешиваться только в случае провала локальных программ по подавлению повстанческих движений. Эти замечания об ограниченной роли прямого вмешательства стали также прикрытием для действий, которые правительство Никсона уже втайне поддержало вопреки своим публичным заявлениям, а именно — для масштабной эскалации войны с Вьетнамом и ее расширения на Камбоджу и Лаос. Поскольку гарантии относительно продления снабжения оружием клиентских государств были сделаны вне протокола, а потому их нельзя было напрямую цитировать, американская пресса стала называть их «Гуамской доктриной», которая вскоре была переименована в «доктрину Никсона» — это выражение позже было принято и командой Никсона по внешней политике. Продление старых военных отношений Америки с клиентскими государствами преподносилось американскими СМИ в качестве начала нового направления в американской политике, и этот тезис впоследствии не единожды повторялся почти во всех академических работах по внешней политике США и Ближнему Востоку.

Преимущество превращения уже действующей американской противоповстанческой политики в «доктрину» состояло в том, что такие правители, как шах, их союзники, то есть американские фирмы, производящие оружие, и аналитические центры могли теперь апеллировать к ней и требовать той же роли, что и диктатуры юго-восточной Азии. Настаивая на том, что Вашингтон должен либо субсидировать его закупки вооружений кредитами Конгресса, либо надавить на американские нефтяные компании, чтобы они добывали больше иранской нефти, которой можно оплатить счета за оружие, шах указал американскому послу на то, что «он не может понять, почему мы не хотим ему помочь в осуществлении доктрины Никсона в регионе Персидского залива, где наши интересы, как и интересы наших союзников, также находятся под угрозой».

Реализация доктрины Никсона позволяла шаху и его сторонникам преодолеть сопротивление в Государственном департаменте и других отделах правительства США. В 1972 году американский посол в Тегеране написал Генри Киссинджеру, национальному советнику по безопасности, критикуя тех политиков Вашингтона, который считают, будто США должны сделать все возможное, чтобы «Иран послушался наших мудрых советов и не покупал слишком много». Используя коммуникационный канал, позволяющий обойти Государственный департамент, он предупредил о том, что Британия, Франция и Италия конкурировали за военные контракты, подчеркнув при этом, что «у нас нет причин терять этот рынок, особенно если принять в расчет строку долгов в наших платежных балансах». На поле этого сообщения Киссинджер собственноручно добавил примечание: «Короче говоря, наша политика не в том, чтобы отвратить иранцев от покупки оружия».

Столкнувшись с угрозой падения стоимости доллара и ростом лоббирования со стороны фирм-производителей вооружений, администрация Никсона решила продавать шаху все вооружения, запрошенные им и его американскими лоббистами, позволяя продажам обойти обычную систему правительственной оценки и создавая, таким образом, то, что в одном сенатском докладе было названо «рогом изобилия для американских производителей оружия, своеобразным отделом по снабжению трех американских служб и управления МО по оказанию помощи в вопросах безопасности». Поскольку Конгресс не хотел финансировать дополнительные кредиты на закупку вооружений, а нью-йоркские банки начали высказывать озабоченность способностью шаха продолжать оплачивать ставки по кредитам, которые он взял для покупки вооружений, американское правительство предприняло попытки поднять цены на нефть, благодаря которым у шаха появлялись средства для оплаты вооружений. Решение связать вооружения с торговлей нефтью из Ирана, а потом и из других государств, было заявлено в качестве расширения «доктрины Никсона» на Персидский залив — так небывалый уровень военных поставок был снабжен объясняющей их рамочной конструкцией. В последующих событиях этот механизм оправдания постоянно воспроизводился.

Как мы увидим в следующих главах, администрация Никсона блокировала также попытки ООН и арабских стран, а иногда и собственного Государственного департамента, направленные на решение палестинского вопроса, чем способствовала сохранению тех форм нестабильности и конфликта, от которых теперь все больше зависела американская политика «безопасности». В Курдистане, где разразился другой конфликт, который позволял «зажимать» арабские государства, Вашингтон не смог помешать Ираку достичь соглашения с курдами в 1970 году, однако ответил на эту угрозу стабильности в Персидском заливе через два года, договорившись с Израилем и Ираном опять раздуть конфликт, оказав новую военную помощь одной из фракций курдов. Цель была не в том, чтобы помочь курдам завоевать политические права, но, согласно более позднему расследованию Конгресса, в том, чтобы просто «поддержать уровень враждебности, необходимый для подрыва ресурсов соседа нашего союзника [Ирака]».

Продажа вооружений Ирану и поддерживающая ее доктрина не сыграли большой роли в защите Персидского залива или в сохранении Америкой контроля над нефтью региона. В действительности, крупные нефтяные фирмы США лоббировали против увеличения поставок оружия в Иран и против доктрины, оправдывающей их. Они утверждали, что политическую стабильность в Персидском заливе проще обеспечить, если Америка прекратит поддерживать израильскую оккупацию арабских территорий и позволит решить палестинский вопрос. Администрация Никсона инициировала также значительное увеличение продажи вооружений Израилю, хотя они оплачивались не местными доходами от нефти, а американскими налогоплательщиками. Как утверждали компании, снабжение оружием Ирана, союзника Израиля, лишь усугубило односторонность ближневосточной политики США. Нефтяные компании выступали против экстраординарного уровня продаж вооружений Ирану еще и потому, что увеличение нефтяных доходов, требуемое Тегераном для оплаты оружия, могло вынудить вывести какую-то их часть производства из арабских стран, что ухудшило бы их отношения с этими государствами и было бы на руку европейским нефтяным фирмам, а также независимым американским фирмам, участвующим в разработках в Иране. Такой результат мог бы привести к тому, что Иран запросит еще большую долю прибылей.

Абсурдность избыточных продаж вооружений нефтяным государствам стала очевидной позже, когда сверхвооруженное иранское государство было сломлено уличными протестами и всеобщей забастовкой нефтяников во время революции 1979 года, а также когда десятки миллиардов долларов, потраченных Саудовской Аравией на вооружения, не помогли ей в 1990 году предотвратить иракскую оккупацию Кувейта. Но, несмотря на эти крайности, продажи вооружений привели к милитаризации нефтяных государств, повлекшей за собой долгосрочные последствия для местного населения. Иракские курды поняли это уже в 1960-х годах, когда правительство использовало против них британское вооружение, и то же самое им было ясно тогда, когда Иран и США внезапно перестали поддерживать курдское восстание в 1975 году. Участники протестов в Иране ощутили последствия, когда правительство использовало поставляемые Америкой вертолеты для обстрела политических демонстраций в 1978-1979 годах, как и во множестве иных эпизодов. Милитаризация консолидировала друг с другом и многие группы интересов в США, которые предпочитали, чтобы нерешенные региональные кризисы и войны на Ближнем Востоке сохранялись и в будущем.